TYPOXIKON

Ein kleines Lexikon zum großen Thema Typografie – die Kunst der ästhetischen Gestaltung von und mit Buchstaben, Schriften, Zahlen & Zeichen. Von A wie Apostroph bis Z wie ZAB Zeilenabstand.

A

APOSTROPH

Wann kann ein Apostroph gesetzt werden?

Wenn du ein langes Wort um Buchstaben verkürzen willst, kannst du an die Stelle der ausgelassenen Buchstabengruppe einen Apostroph einsetzen. Wenn du den Besitz einer Person, deren Namen auf s, ss, tz, z, ß oder x endet, benennen willst, setze ein Apostroph.

Der typografisch korrekte Apostroph

Im geschriebenen Text gibt es nur eine korrekte Form des Apostrophs. In Serifen-Schrift (z. B. Times New Roman) sieht diese aus wie eine ‚kleine Neun‘ oder wie ein hochgestelltes Komma (‚). Dieser wird oft verwechselt mit dem einfachen Anführungszeichen (‚). Der Unterschied besteht darin, dass der Apostroph gegenüber dem Anführungszeichen nicht gerade ist. Du findest dieses Zeichen auch nicht direkt auf deiner Tastatur.

Um einen typografisch korrekten Apostroph zu erhalten, verwende unter Windows Alt + 0146 (wobei die Zahlen auf dem Nummernblock eingegeben werden). Auf einem Mac die Tastenkombination Umschalttaste + Wahltaste + #.

B

BOLD

Bold ist eine englische Bezeichnung für eine Schriftstärke auch Schriftschnitt, Schriftdicke oder Fette genannt.

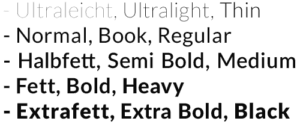

Die verschiedenen Schriftstärken:

Die Fett- oder Bold-Funktion sorgt dafür, dass die Strichstärke aller Buchstaben linear verstärkt wird. Die Schrift wirkt somit fetter und tritt optisch aus dem Text hervor.

C

CMYK

CMYK ist ein subtraktives Farbsystem, das hauptsächlich im Vierfarbdruck verwendet wird. Es setzt sich aus den Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow (Gelb) und Key (Schwarz) zusammen. Die Farben entstehen durch das Mischen dieser vier Töne, während Weiß durch das Fehlen von Farbe dargestellt wird.

Der CMYK-Farbraum basiert auf dem Prinzip der Lichtabsorption: Jede Farbkomponente filtert bestimmte Lichtanteile heraus und reflektiert andere, wodurch eine breite Palette von Farbtönen erzeugt wird. Dieses Modell kommt vor allem bei der Gestaltung von Druckprodukten wie Flyern, Visitenkarten oder Textilien zum Einsatz.

Für digitale Bildschirme hingegen wird das additive RGB-Farbmodell verwendet, das auf der Mischung von Rot, Grün und Blau basiert.

D

DUKTUS

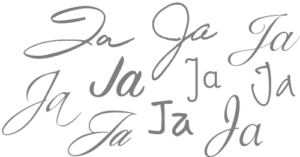

Der Duktus bezeichnet in der Kalligrafie und Typografie die charakteristische Linienführung eines Schriftzeichens. Dazu zählen Strichstärke, Strichneigung und Strichführung, die einer Schrift ihr individuelles Erscheinungsbild verleihen.

In der Kalligrafie entsteht der Duktus durch die Art und Weise, wie ein Schreibgerät geführt wird, sowie durch das gezielte Be- und Entlasten der Schreibspitze. Je nach Werkzeug – ob Kreidestift, Bambusfeder, Pinsel oder Füllfederhalter – können die Striche variieren: von zart bis kräftig, von gleichmäßig bis lebendig unregelmäßig. Die Kombination aus Schreibgerät, Druckverteilung und Bewegung beeinflusst das Schriftbild maßgeblich und verleiht ihm Ausdruck sowie Dynamik.

Auch in der Typografie spielt der Duktus eine zentrale Rolle, insbesondere bei der Gestaltung von Schriftarten. Er kann einer Schrift Eleganz, Strenge oder Verspieltheit verleihen und damit die Wahrnehmung sowie die Wirkung eines Textes wesentlich mitbestimmen.

E

Eszett (ß)

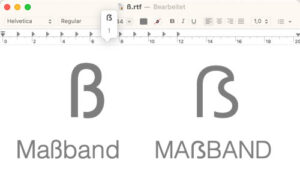

Das Eszett, auch „scharfes S“ genannt, ist ein eigenständiger Buchstabe des deutschen Alphabets. Es entwickelte sich aus der Ligatur von langem ſ (s) und z bzw. ss und ist in Deutschland und Österreich gebräuchlich, während die Schweiz es durch „ss“ ersetzt.

Seit 2017 gehört das große ß „ẞ“ offiziell zur deutschen Rechtschreibung, um eine eindeutige Großschreibung zu ermöglichen. In der Typografie variiert das Eszett je nach Schriftart von rundlich bis kantig. Während es im gemischten Schriftsatz (Groß- und Kleinschreibung) genutzt wird, wird es im reinen Majuskelsatz (Großschreibung) oft durch „SS“ ersetzt.

International ist das ß wenig verbreitet und wird häufig durch „ss“ umgeschrieben, da es in vielen digitalen Systemen und Formularen nicht vorgesehen ist.

Wo finde ich das große ß „ẞ“ auf einem Mac?

Wenn du mit TextEdit länger auf die ß-Taste drückst, bietet macOS das große Eszett zur Auswahl an.

F

FLATTERSATZ

Der Flattersatz, auch Rausatz genannt, ist eine Satzart, bei der die Zeilenanfänge entweder links- oder rechtsbündig ausgerichtet sind, während das Zeilenende ungleichmäßig verläuft. Eine Sonderform ist der mittige Flattersatz, bei dem die Zeilen zentriert ausgerichtet sind und links sowie rechts unregelmäßig auslaufen.

Merkmale und Varianten

Linksbündiger Flattersatz: Die Zeilen beginnen bündig auf der linken Seite, während das rechte Zeilenende variiert. Diese Variante ist die häufigste und findet breite Anwendung in Fließtexten.

Rechtsbündiger Flattersatz: Seltener verwendet, da er die Lesbarkeit erschwert. Hier enden die Zeilen bündig auf der rechten Seite, während der linke Rand flattert.

Mittiger Flattersatz: Auch als Zentriersatz bekannt. Die Zeilen werden optisch mittig ausgerichtet, sodass beide Seiten ungleichmäßig auslaufen. Diese Variante eignet sich besonders für kürzere Texte wie Gedichte, Zitate oder Einladungskarten.

Vorteile des Flattersatzes

Gute Lesbarkeit: Im Gegensatz zum Blocksatz entstehen keine unnatürlichen Wortabstände oder erzwungene Trennungen.

Natürliches Schriftbild: Der Rhythmus des Textes bleibt fließend, besonders im linksbündigen Flattersatz.

Flexibilität: Der Flattersatz eignet sich für verschiedenste Medien, insbesondere für digitale Inhalte, da er sich responsiv anpassen lässt.

Herausforderungen

Unruhiges Schriftbild: Ein ungleichmäßiger Zeilenfall kann störend wirken. Eine sorgfältige Gestaltung ist erforderlich, um harmonische Zeilenlängen und sinnvolle Zeilenumbrüche zu gewährleisten.

Rechtsbündiger und mittiger Flattersatz erschweren das Lesen: Da das Auge beim Lesen an einen festen Ankerpunkt gewöhnt ist, erfordern diese Varianten mehr Aufmerksamkeit.

Anwendungsbereiche

Linksbündiger Flattersatz: Bücher, Zeitungen, Websites, wissenschaftliche Texte.

Rechtsbündiger Flattersatz: Gestaltungselement in Werbematerialien, Unterschriften oder Bildunterschriften.

Mittiger Flattersatz: Einladungskarten, Gedichte, Zitate, künstlerische Layouts.

Flattersatz bleibt eine der wichtigsten Satzarten in der Typografie, da er sowohl für Lesbarkeit als auch für kreative Gestaltungsmöglichkeiten sorgt.

G

Großbuchstaben

Großbuchstaben, auch MAJUSKELN genannt, sind die großen Buchstaben des Alphabets. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen (māiusculus) und bedeutet „etwas größer“. Sie bilden das Gegenstück zu den Minuskeln, also den Kleinbuchstaben. Der Unterschied zwischen beiden besteht nicht nur in der Größe, sondern oft auch in der Form. Während Kleinbuchstaben meist runde und fließende Formen haben, wirken Großbuchstaben oft geradliniger und kantiger.

Ein weiterer Begriff für Großbuchstaben ist VERSALIEN. Dieser Ausdruck leitet sich vom lateinischen Wort versus („Zeile“ oder „Vers“) ab. Ursprünglich bezeichnete er die großen, oft kunstvoll verzierten Anfangsbuchstaben in alten Handschriften und frühen Drucken. Diese Initialen wurden besonders hervorgehoben, um den Beginn eines neuen Abschnitts oder Verses zu kennzeichnen.

Das deutsche Alphabet besteht aus 26 Großbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z.

In der Typografie werden Großbuchstaben von der Grundlinie bis zur sogenannten Höhenlinie (H-Linie) geschrieben. Das bedeutet, dass sie eine festgelegte Höhe im Schriftsystem haben. Einige Buchstaben, wie J und Q, haben jedoch Unterlängen und ragen unter die Grundlinie hinaus. Dies beeinflusst ihr Erscheinungsbild und ihre Platzierung in einer Zeile.

Großbuchstaben spielen eine wichtige Rolle in der Gestaltung von Texten. Sie werden oft für Überschriften, Namen oder wichtige Begriffe verwendet, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. In manchen Schriften können sie auch leicht breiter als die Kleinbuchstaben sein, was den Gesamteindruck einer Schriftart beeinflusst.

In der Brailleschrift, dem Schriftsystem für blinde und sehbehinderte Menschen, gibt es kein eigenes Alphabet für Großbuchstaben. Stattdessen wird ein spezielles Zeichen – ein Punkt an Position 6 – vor den jeweiligen Buchstaben gesetzt, um anzuzeigen, dass er groß geschrieben werden soll. Wenn zwei dieser Punkte vor einem Wort stehen, bedeutet das, dass das gesamte Wort in Großbuchstaben geschrieben ist. Mehr über Die kommunikativen Aspekte der Blindenschrift und Bilder aus der Schrift die mit den Händen gelesen wird, findest du über diesen Link: https://katjahofmann.com/typografische-bilder-aus-und-mit-der-punktschrift/

Großbuchstaben sind ein zentrales Element der Schriftgestaltung und beeinflussen Lesbarkeit, Ästhetik und Betonung von Texten.

H

Headline

Eine Headline ist eine Überschrift – eine besonders wichtige. In Kommunikations- und Werbeagenturen, Redaktionen, Verlagen und PR-Abteilungen wird dieser Fachbegriff für die Schlagzeile eines Textes verwendet, die ins Auge springt. Egal ob in einer Zeitung, einem Werbetext oder einem Blogartikel – die Headline soll sofort Aufmerksamkeit erregen und das Thema auf den Punkt bringen.

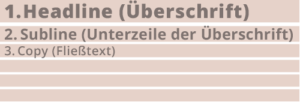

Struktur einer Headline

In der Typografie haben Headlines nicht nur die Aufgabe, einen Text einzuleiten, sondern auch den Schriftsatz zu strukturieren. Besonders große Überschriften nennt man Schlagzeilen – sie stehen oft ganz oben auf einer Zeitungsseite und machen neugierig auf den wichtigsten Artikel.

Im Vergleich zum normalen Fließtext (Copy) oder der kleineren Unterzeile (Subline) ist die Headline meist größer, auffälliger und kann sich auch durch Farbe oder eine besondere Schriftart abheben. Das gehört zur sogenannten Makrotypografie (siehe M), also dem großen gestalterischen Konzept eines Textlayouts.

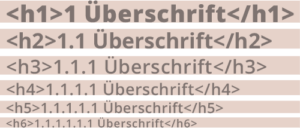

Headlines im Webdesign

Im Internet werden Headlines nicht nur optisch gestaltet, sondern auch technisch gekennzeichnet. Im Webseiten-Code (HTML) gibt es dafür spezielle Überschriften-Tags: h1, h2, h3, h4, h5, h6. Dabei steht „h“ für „heading“ (Überschrift), und die Zahlen zeigen die Hierarchie an – h1 ist die wichtigste Überschrift, h2 eine Stufe darunter usw.

Diese Struktur ist nicht nur für das Design wichtig, sondern auch für die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Eine gut gesetzte h1-Überschrift hilft Google & Co., den Inhalt einer Seite besser zu verstehen und sie in den Suchergebnissen weiter oben anzuzeigen. Im „Seobility Wiki“ findest du über diesen Link: https://www.seobility.net/de/wiki/H1-H6_Überschrift weitere Infos zu H1-H6 Überschriften.

Kurz gesagt: Eine Headline ist mehr als nur ein Titel – sie sorgt für Struktur, zieht Blicke auf sich und kann sogar das Ranking einer Website verbessern.

I

Initialie

Die ersten Buchstaben mit Bedeutung. Initialen sind die Anfangsbuchstaben eines Namens oder Wortes. Viele Künstler signieren ihre Werke nur mit ihren Initialen, anstatt ihren ganzen Namen auszuschreiben. Auch im Alltag werden Initialen oft genutzt – zum Beispiel in E-Mails oder Kurznachrichten, um den eigenen Namen abzukürzen.

Wenn Initialen zu einem kunstvoll gestalteten Zeichen verschmelzen, nennt man das Monogramm. Die Schmuckbuchstaben, meist Großbuchstaben sind oft zu sehen auf Briefpapier, Schmuckstücken, am Anfang eines Buchkapitels einer Kolumne oder eines Absatzes.

Initialen müssen nicht nur für Namen stehen. Laut Duden kann jeder Anfangsbuchstabe eines Wortes eine Initiale sein. Ein berühmtes Beispiel ist INRI – dabei stehen die Buchstaben für „Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum“ (Jesus von Nazaret, König der Juden).

Geschmückte Buchstaben in Texten

In der Typografie ist eine Initiale ein großer, verzierter Anfangsbuchstabe, der am Anfang eines Buches, Kapitels oder Absatzes steht. Man nennt sie auch Schmuckbuchstaben oder Ziermajuskeln. Sie sorgen dafür, dass ein Text besonders edel oder wichtig aussieht.

Solche Initialen gibt es schon seit Jahrhunderten. In alten Handschriften wurden sie oft aufwendig verziert – mit Farben, Gold oder kleinen Illustrationen.

Initialen im Buchdruck

Als Johannes Gutenberg um 1450 den Buchdruck erfand, wollte er, dass seine gedruckten Bücher wie handgeschriebene Werke aussehen. Deshalb wurden in den ersten gedruckten Büchern (den Inkunabeln) die Initialen noch von Hand eingefügt. Erst später nutzte man Holzschnitte und Drucktypen, um sie direkt mit zu drucken.

Heute sieht man Initialen oft in klassischen Buchgestaltungen, Zeitungen oder edlen Magazinen – sie verleihen dem Text eine besondere Note und machen den Einstieg in einen Abschnitt visuell spannender.

J

Der Buchstabe J ist der zehnte Buchstabe des lateinischen Alphabets und gehört zu den jüngsten Ergänzungen des Schriftsystems. Seine heutige Form entwickelte sich aus dem Buchstaben I, mit dem er bis ins Mittelalter oft austauschbar verwendet wurde.

Geschichte und Entwicklung

- Ursprünglich existierte kein eigenständiges J im lateinischen Alphabet. Der Buchstabe I diente sowohl zur Darstellung des Vokals /i/ als auch des konsonantischen Lauts /j/.

- Erst im 16. Jahrhundert begann der französische Gelehrte Pierre de la Ramée (Petrus Ramus), zwischen den beiden Lautwerten zu unterscheiden. Er führte das J als eigenständigen Buchstaben für den konsonantischen Laut ein.

- In der deutschen Sprache wurde das J für den /j/-Laut (wie in „Jahr“) übernommen, während es im Englischen den Laut /dʒ/ (wie in „jump“) repräsentiert.

Typografische Merkmale

-

Das J ist der einzige Buchstabe im lateinischen Alphabet mit einem ausgeprägten Unterlängen-Schwung.

- In vielen Antiqua-Schriften verläuft die Unterlänge geschwungen oder leicht gekrümmt, während sie in serifenlosen Schriften oft geradlinig ist.

- In klassischen Frakturschriften existiert oft kein eigenes J – stattdessen wird das I mit variierender Strichführung genutzt.

Anwendungsbereiche

-

In Initialen und Logos kommt das J häufig mit dekorativer Schwungform zum Einsatz.

- In Schriften ohne Unterlänge kann das J mit dem I verwechselt werden, weshalb eine eindeutige Gestaltung essenziell ist.

Besonderheiten in verschiedenen Schriften

- In serifenbetonten Schriften kann die Unterlänge markant gestaltet sein, wodurch das J einen besonderen Charakter erhält.

- In modernen Groteskschriften ist das J oft kompakt und schlicht geformt, um sich nahtlos in das Gesamtbild einzufügen.

- In Handschriften variiert das J stark in seiner Ausführung, von schlichten Strichen bis hin zu kunstvollen Schwüngen.

Das J ist ein Buchstabe mit einer einzigartigen Form und einer vergleichsweise jungen Geschichte, dessen typografische Gestaltung maßgeblich zur Lesbarkeit und Ästhetik einer Schrift beiträgt.

Dieses J aus meinem Blumenalphabet ist aus einer Jasione entstanden. Die geschwungene Form des Buchstabens spiegelt die Eleganz der Blume wider und verbindet Typografie mit floraler Ästhetik.

Das gesamte Blumenalphabet ist über diesen Link erreichbar

K

Kalligrafie – die Kunst des schönen Schreibens

Kalligrafie (auch Kalligraphie) bedeutet „schön schreiben“. Das Wort stammt aus dem Altgriechischen – „kallos“ heißt „Schönheit“ und „graphein“ bedeutet „schreiben“. Im Gegensatz zur Typografie, bei der fertige Buchstaben gesetzt werden, oder dem Lettering, bei dem Schriftzüge gezeichnet werden, entsteht Kalligrafie immer aus der Bewegung der Hand – mit Feder, Pinsel, Filzstift oder anderen Schreibwerkzeugen.

Kalligrafie in der Geschichte

Schon früher hatte Kalligrafie einen besonderen Stellenwert – vor allem dort, wo das Abschreiben heiliger Texte als spiritueller Akt galt. Im Christentum wurden Bibeln kunstvoll per Hand kopiert, im Islam ist die Basmala eine der bekanntesten kalligrafischen Formen. In Asien, besonders in China und Japan, ist Kalligrafie bis heute eine hochgeschätzte Kunstform. Dabei zählt nicht nur die Leserlichkeit, sondern vor allem die Harmonie und der Ausdruck der Schrift.

Im Mittelalter war Kalligrafie in Europa der Standard für das Aufschreiben von Literatur, da es noch keine Druckereien gab. Damals war es wichtig, dass die Schriften lesbar blieben, also wurden sie nur leicht verziert, zum Beispiel mit Ligaturen (Buchstaben, die zusammenfließen) oder Abkürzungen. Der eigentliche Schmuck lag oft in den Illustrationen – denn im Gegensatz zum Islam und Judentum gab es im Christentum kein Bilderverbot.

Im Barock und der Renaissance bekam Kalligrafie dann ein neues Gesicht – weg von der reinen Buchschrift, hin zur bewussten Schönheit der Schriftkunst. Spezielle Schreibmeisterbücher aus dieser Zeit zeigen ein beeindruckendes Niveau.

Kalligrafie heute

Seit der Erfindung des Buchdrucks und später des Computers hat die Kalligrafie im Alltag an Bedeutung verloren. Doch als Kunstform findet sie zunehmend Anwendung in modernen Gestaltungsbereichen. Neben klassischen Verwendungszwecken wie Urkunden, Plakaten oder Einträgen in Goldene Bücher wird sie heute auch als individuelles Gestaltungselement genutzt.

Kalligrafische Werke dienen nicht nur als ästhetische Wandbilder, sondern auch als Basis für Logos, die durch handgeschriebene Elemente eine einzigartige Markenidentität vermitteln.

Ein Beispiel aus meinem Portfolio von einem kalligrafisch umgesetzten Logo. Mit Pinsel, Marker, Graphit, Aquarell-und Acrylfarben sind diese Entwürfe entstanden.

Entwurf 1

Entwurf 2

Entwurf 3

Entwurf 4

Entwurf 5

Entwurf 6

Durch die Digitalisierung von kalligrafierten Texten entstehen vielseitige Möglichkeiten: Sie können nicht nur statisch als gestalterisches Element verwendet, sondern auch animiert werden, wodurch sie der Botschaft eine besondere Dynamik verleihen.

Den Text „let it flow“ habe ich mit einer Bambusfeder und schwarzer Tinte geschrieben, ein paar Buchstaben mit Tintentropfen versehen, so dass die Buchstaben e, i und f nach unten auslaufen. Nachträglich digitalisiert und in der Laufrichtung der Tintentropfen animiert.

In meinem Portfolio findest du über diesen Link Beispiele für bewegte Handschriften und digitale Kalligrafien, die moderne Typografie mit traditioneller Schreibkunst verbinden.

Ob als Kunst, Meditation oder einfach als kreative Spielerei – Kalligrafie zeigt, dass Schrift mehr sein kann als nur Buchstaben. Sie macht Sprache sichtbar, fühlbar und einzigartig.

L

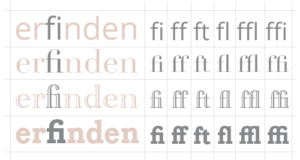

Ligaturen – Wenn Buchstaben verschmelzen

Eine Ligatur ist eine besondere Verbindung von zwei oder mehr Buchstaben, die zu einer einzigen Form verschmelzen. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen („ligatura“ bedeutet „Verbindung“), und genau darum geht es: Buchstaben, die sonst nebeneinander stehen würden, werden zu einer neuen, flüssigen Einheit zusammengefügt.

Ligaturen gibt es nicht nur in gedruckten Schriften, sondern auch in Handschriften. Besonders in alten Buch- oder Schreibschriften sind sie häufig zu finden. Dort sind sie entweder durch schnelles Schreiben entstanden – weil bestimmte Buchstabenkombinationen oft vorkamen – oder um die Schrift harmonischer wirken zu lassen. Zwei sehr bekannte Ligaturen im Deutschen sind das ß und das & (Kaufmanns-Und).

Heute werden Ligaturen vor allem genutzt, um unschöne Lücken oder Kollisionen zwischen Buchstaben zu vermeiden. Das ist besonders wichtig bei Zeichen mit Oberlängen, also Buchstaben, die über die normale Schriftlinie hinausragen, wie f, i, l oder t. Ohne Ligaturen könnten diese Buchstaben sich überlappen oder zu weit auseinanderstehen.

Je nach Sprache und Schriftsystem gibt es unterschiedliche Ligaturen – manche sind nur zur Zierde, andere verbessern die Lesbarkeit. Im traditionellen Bleisatz waren sie sogar notwendig, um bestimmte Buchstaben überhaupt nebeneinander setzen zu können. Heute sind sie oft eine Stilfrage, die Schriften noch ästhetischer und flüssiger wirken lässt.

M

N

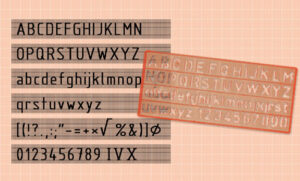

NORMSCHRIFT

Normschriften sind Gebrauchsschriften.

Sie entstehen nicht aus Stilwillen, sondern aus dem Wunsch nach Klarheit, Vergleichbarkeit und Eindeutigkeit. Eingesetzt werden sie dort, wo Schrift eindeutig funktionieren muss – etwa in technischen Zeichnungen.

In Deutschland ist seit 2000 die DIN EN ISO 3098 die maßgebliche Normschrift. Sie ersetzte ältere DIN-Schriften, deren Wurzeln bis zu den Schriftvorgaben der Preußischen Eisenbahn zurückreichen. Aus diesem Umfeld entwickelte sich später auch die Verkehrsschrift DIN 1451.

Die Schrift nach ISO 3098 ist reduziert und funktional: keine spitzen Winkel, gleichmäßige Strichstärken, klare Proportionen. Dadurch bleibt sie auch bei Verkleinerung oder Reproduktion gut lesbar. Es gibt sie in einer geraden und in einer um 15° geneigten Form.

Ihre Größen sind streng definiert. Benannt wird die Schriftgröße nach der Höhe der Großbuchstaben, nicht nach typografischen Konventionen. Innerhalb einer Zeichnung werden nur wenige, aufeinander abgestimmte Größen verwendet – Ordnung als Prinzip.

Geschrieben wird die Normschrift zwischen klaren Linien: Oberlinie, Grundlinie und Mittelhöhe strukturieren Groß- und Kleinbuchstaben.

Normschrift und Handwerk

Auch wenn heute vieles digital entsteht, bleibt das händische Beschriften relevant. Vor allem bei Skizzen zeigt sich, wie sehr eine klare Schrift den Gedanken unterstützt.

Erlernt wird die Normschrift klassisch mit Schriftschablonen. Sie führen die Hand, schulen Rhythmus und Bewegung – bis die Buchstaben schließlich freihand geschrieben werden können.

Kfz-Kennzeichen

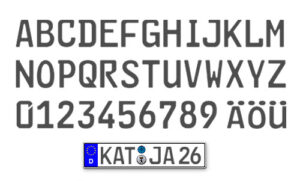

Für deutsche Autokennzeichen wird die FE-Schrift (vollständiger Name: fälschungserschwerende Schrift) verwendet. Sie löste die DIN 1451 ab und wurde speziell entwickelt, um Fälschungen zu erschweren. Ihre charakteristischen Formen machen Veränderungen sichtbar – Funktion bestimmt Form. Gestaltet wurde sie von Karlgeorg Hoefer und ist seit 1994 offiziell im Einsatz. Heute wird sie auch international genutzt.

O

…coming soon

P

- PUNZE auch BINNENFORM genannt

In der Typografie werden die Punzen, als die nicht druckenden Innenflächen eines Buchstabens beschrieben: als „geschlossene“ Punzen werden die umschlossenen Innenflächen der Buchstaben a, b, d, e, g, o, p, q bezeichnet.

Als „offene“ Punzen die Innenflächen der restlichen Buchstaben z. B. c, h, k, m, n, r, s, u, v, w, x, y oder z.

Q

…in Arbeit

R

….coming soon

S

…coming soon

T

…in Arbeit

U

…coming soon

V

…coming soon

W

…in Arbeit

X

…coming soon

Y

Y

Das Y ist der 25. Buchstabe des modernen lateinischen Alphabets. Ursprünglich gab es ihn im klassischen Latein gar nicht – er wurde erst später aus dem Griechischen übernommen, um fremde Wörter korrekt wiederzugeben.

Aussprache & Verwendung

- Im Deutschen kommt das Y meist in Fremd- und Lehnwörtern vor (z. B. Typ, System). Je nach Wort wird es unterschiedlich ausgesprochen:

Wie ü → in betonten Silben (Typ, Synonym)

Wie i → in unbetonten Endungen (Willy, Pony)

Wie j → wenn es als Konsonant verwendet wird (Yacht, Yeti)

- In anderen Sprachen hat es oft noch mehr Funktionen:

Im Englischen ist es manchmal ein Vokal (my, system) oder ein Konsonant (yes).

Im Türkischen wird es nur als Konsonant gesprochen.

In einigen Sprachen (z. B. Ungarisch) ist es Teil von Buchstabenkombinationen mit eigenen Lautwerten.

Mit nur 0,04 % ist das Y in deutschen Texten sehr selten – es kommt nach Q und X am wenigsten vor.

Das Y ist ein spannender Buchstabe mit vielen verschiedenen Rollen – mal Vokal, mal Konsonant und je nach Sprache ganz unterschiedlich genutzt. Und optisch ein sehr schöner Buchstabe – wie ich finde.

….Bilder kommen bald

Z

…coming soon